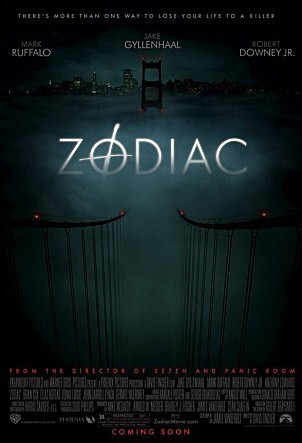

조디악(Zodiac, 2007) 리뷰

0. 들어가며

7 / 10

그래, 뭐가 되었던간 밥벌이가 되면 문제였어

이번 영화는 조디악이다.

한국어로 대응시키면 황도십이궁인데, 어감이 확 와닿진 않는다. zodiac이라 하면 cabala라던지, 어떤 단일한 개념을 가리키는 듯 하지만 황도십이궁은 분해가 가능하다고 해야할까. 고유한 느낌이 살진 않으니까. 꾸러기수비대 정도면 고유한 어휘라는 감각이 남는데 말야.

영화의 제목에 대한 이야기는 잠시 밀어두고, 배경을 잠깐 보고 가자. 이 영화는 1960년대의 막바지, 미국 샌프란시스코 일대의 연쇄살인범 '조디악'을 추적한 이야기를 담고 있다. 개중에는 살인범을 찾아내려한 삽화가 로버트 그레이스미스, 그리고 그가 쓴 기록이자 이 영화의 원전이 된 책 조디악에 대한 이야기도 틈틈히 담겨있다.

개인적으로는, 아카데미 수상작을 다시 봐볼까? 하다가 어느새 데이빗 핀처 감독을 검색하고 있었고, 그러다 보니 어느새 이 영화에 눈이 멈추었다. 조디악, 제목은 익히 들어왔는데. 한국에 살인의 추억이 있다면 미국에는 조디악이 있다던 그 영환가. 앞선 패닉룸(Panic Room, 2002)이나 파이트 클럽(Fight Club, 1999)도 재미있게 봤던지라, 대체 어떤 속도감을 보여줄까 살짝 기대하면서 관람을 시작했다.

그리곤 이제는 친숙한 배우들의 보다 몸에 맞는 옷을 입은듯 연기를 보며, 2007년과 2022년의 차이를 1960대 말~1970년대를 보며 다시금 느낄 수 있던 시간이었다고 할까.

짧게 기록 남겨본다.

1. 영화가 끝나고서야 몰입했었구나, 되짚게 하는 속도감

살인마에 대한 이야기는 어떤 구성을 갖는게 옳을까? 옳고 그름의 문제보다는 선호의 문제 같지만, 단어에서 전달되는 살인마에 대한 이야기로 초점을 맞춰 생각해보자. 시기는 2000년대, 그리고 이전. 흔히 공포영화로 다루어질 것이고, 확장하면 스릴러 영화 정도 되겠다. 연상되는 영화는 샤이닝(The Shining, 1980). 이건 올드 하니 향수(Perfume : The Story Of A Murderer, 2007) 정도 되려나. 대개는 보통 인간의 결에서 벗어난 살인마, 그리고 그의 희생자나 추적자에 초점을 맞추며 심장을 움켜쥐는 긴장감을 안겨주곤 한다.

그러나 이 영화는, 필연적으로 느껴질만치 덤덤히 살인사건을 그려내고는, 그를 멀찍이서 쫓아가는 기자, 형사, 삽화가로 이야기를 끌어나간다. 살인 예고와 조롱 사이에서, 어떻게 보도하고 어떻게 암호를 해독할 것인가. 그리고 풀리지 않는 사건들 사이에서 각각의 구성원은 어떻게 피폐해져 가는가. 영화의 초점이 교묘하게 비틀어지며 느슨해질 수 있는 긴장감을, 조디악 킬러의 편지를 통해 묶어내는 느낌이다. 새로운 경고, 새로운 사건. 이야기의 추진 동력이 있으니 스크린에 담기는 건 실시간으로 피폐해져가는 추적자들이다.

그러나 한 세월이 흘러 데이빗 토스키는 다른 사건을 맡고, 폴 에이브리는 퇴사하여 다른 기사를 쫓게 되며 주된 화자가 폴에서 삽화가인 로버트 그레이스미스로 넘어오자, 한 영화 내에서 두 번째 Phase가 능숙히 덧붙여지는 감각이다. 그 긴 추적에 대한 시간 감각을 결혼과 아이로 자연스럽게 녹여내고, 환경과 상황이 바뀌자 시간이 흘렀음에도 영화에는 속도감이 더해진다.

이 영화는 이 긴 시간을 어색함을 덜어내고 한 러닝타임에 담아낸 것, 그것만으로도 가치가 뛰어나지 않을까. 어딘가 어벤져스 3편 및 4편을 이어붙였다면 이런 감각일까 싶을 정도의 능숙함이다. 물론, 배우들이 친숙해 그 영화들이 떠오를 수 밖에 없긴하다. 아이언맨에, 헐크에, 미스테리오라니.

2. 사람과 시대를 그려내는 기법

70년대에서 2000년대까지, 한 세대가 지났다. 한 시대가 지났을 때 영화의 강점은 무엇이 있을까.

대개의 자유주의 국가에서는, 거리낌 없는 비판을 반영할 수 있다는 것, 그것이라고 생각한다.

그 시절의 사회에 대한 은유는, 곳곳에 녹아 있고 사회상을 엿보게 해준다.

예를 들어 앞선 살인사건과 관련해 흑인이라는 오제보가 들어오자, 담당 경찰관이 흑인이 아니라는 정정에도 불구하고 흑인을 위주로 탐색했던 점. 그리고 마찬가지로 히피에 대한 유사한 의식들. 이와 대비되어 경찰들이 일을 건성으로 한다는 전반적인 불신감까지, 1960년대 말 ~ 1970년대는 어떤 사회였는지 엿보게 해주는 작은 일상들이, 보다 생생히 다가온다. 형사에서 프레스실 까지, 내가 기억하는 한 대개의 주요 배역은 백인으로 구성되는 것도, 오늘날의 시각과 다름이 엿보이지 않나? 저 시대에는 저랬구나. 한편 살인마에 대해 호모라고 몰이되는 것까지. 생각보다 저 미국이라는 나라 또한 극단주의의 마력앞에 벗어날 수 없었구나 싶다. 메카시즘의 나라는 과연 다르구나.

그리고 또 눈에 닿는 점은, 필적 분석가라는 모호한 전문가가 초기 경찰 분석에는 인용되었던 것이다. 물론 해당 분석가는 시간이 흘러 파면되었다고 공유되었지만, 이야. 저 시대에는 저런 직종을 AI가 아닌 사람이 했구나 하고. 또 되새겨 이야기 할 법 하지 않을까. 물론 우리나라에서는 방송에 나온 음성 분석가도 있으니, 굳이 우열을 가릴 때가 아닌 듯하다. 양손잡이고 언론에 편지를 쓸 때만 다른 손을 쓴다는 발상은 독특했지만. 필적의 패턴을 알고리즘이 아닌 사람이 육안 분석한다니. 이걸 인정한다니. 사람의 권위는 어디서 오는가 짧게 의문이 남는다.

조디악 킬러는 끝까지 붙잡고 추적한 이의 직업과 동기도 인상적이다. 흔히 사실 관계 파악을 업으로 삼는 기자와 형사는 각각의 이유로 인해 길에서 벗어났다. 또 다른 이슈들이 가득해 다루어야 하는 기자. 또 다른 사건들이 가득해 맡아야 하는 형사. 그들의 정의감과 사명감이 빛을 잃어갈 때쯤, 사건을 끝까지 붙잡고 추적하는 이는 멀찍한 위치의 삽화가, 그리고 그의 호기심이다. 저 멀리 동양의 격언이 울려퍼지지 않는가. 지지자는 불여호지자요, 호지자는 불여락지자라. 가족의 안전까지 버려가며 추적하고 완성해가는 모습에는 살인마 못지 않은 광기마저 느껴진다. 이 영화는 어쩌면 나이트 크롤러(Nightcrawler, 2014)를 그려내기 위한 제이크 질렌할의 초석이 아니었을까.

이렇게 시대와 사람에 감독의 의도대로 초점을 옮겨 영화를 주욱 보고나면, 그제서야 감각이 돌아온다. 아, 이 영화는 삽화가의 이야기를 담아냈구나. 찾아보니 그 원전 또한 조디악 킬러보다는 삽화가 본인의 이야기가 주가 되었구나.

3. 결론

왜 실화 기반의 영화가 남아서 지속되어야 하는가?

짧게 답해보면, 우리는 영화로 하여금 그 시대, 그 시절 사람들을 추론할 수 있게 되기 때문이다.

이 영화 또한 그런 강점이 있다. 앞서 기록한 것 이외에도, 작은 지점에서 다양한 기억들이 메아리친다.

작게는 전화기, 그리고 팩스에 대한 이야기. 경찰들이 서로 일을 떠넘기는 모습은 자연스럽게 팩스와, 그를 직접 전화해서 확인해야했던 업무로 설명이된다. 또 다른 점을 짚어보면, 직장 동료라 할지언정 대뜸 집에 찾아가는 모습도 인상적이었다. 폴의 집을 대체 어떻게 알아낸건지 기존 신문사의 인사팀에서 정보를 알려줬을까. 요새라면 어떨까. 전 직장 동료라, 어디서 사는지 궁금해요 물어보기에 앞서 연락처를 물어보고 약속을 잡곤 하지 않았을까.

오늘날 대뜸 집에 찾아가면 어떤 시각일지. 아파트와 휴대폰에 익숙해진 우리세대는, 누군가를 만나고 싶을 때 주소를 먼저 물을까, 연락처를 먼저 물을까 하는 고민도 남는다. 물론 이런 의문은 단순히 동서양의 차이일지, 시대의 차이일지는 또 다른 화두이니 살짝 덮어두고 지나가자.

참, 살인자의 전화를 방송쇼에서 중계한다는 것도, 꽤 특이했다. 이게 실화라고? 정말? 이건 각색이겠지? 미국은 이 정도로 자유로운 국가였나? 역으로 조커(Joker, 2019)가 떠오르는 장면이기도 하다. 음성 출현도 했는데 직접 대면 정도는 거뜬하지.

여러모로 배우들이 강렬하다 보니, 그들의 대사 또한 직장인의 마음을 울린다. 제이크 질렌할에게 원하는게 뭐냐며, 이득보는게 없잖아 하는 로버트 다우니 주니어의 모습은 왜인지 더 찡했달까.

평점은 7점으로 남긴다.

어딘가 영화관에서 봤다면 더 깊게 몰입할 수 있었을까 하는 작은 우려 하나, 그리고 한국에는 살인의 추억(Memories Of Murder, 2003) 이 있다는 감각 하나. 봉준호 감독의 작품을 보고 이 작품을 접하는 것과, 앞서 향수와 같은 작품을 이 영화와 같은 선으로 놓고 비교하며 보는 것은 사뭇 다른 감각을 안겨준다.

친근한 배우들의 과거 모습을 보며, 먼 옛 시대상을 예전 사건을 통해 남겨주는 것. 이 영화의 가치는 평점으로 남길 수 없는 역사적 가치로 보는 게 맞지 않을까.